MONEMVASIA ...

Monemvasia (grec moderne : Μονεμβάσια, Μονεμβασία ou Μονεμβασιά) ou Monovásia (Μονοβάσια) ou Malvoisie (Μαλβαζία / Malvazía) est une ville fortifiée de Grèce située au sud du Péloponnèse, sur la côte est du district régional de Laconie.

Géographie

Sa situation au pied d'un rocher fortifié formant une presqu'île lui a parfois valu le surnom de Gibraltar de l'Est.

L'agglomération est composée de trois localités :

la ville historique de Monemvasia ou Kastro, située sur la presqu'île, occupe une partie d'un rocher de 1,8 km de long et 300 m de haut, relié par une digue au continent. Elle est divisée elle-même en une Ville Haute actuellement abandonnée, située en haut du rocher, et la Ville Basse en contrebas, qui comptait 19 habitants en 2011 ; cette dernière est entièrement entourée de remparts sauf au nord, où elle est adossée à la falaise. Une seule porte à l'ouest, sous la muraille, permet d'y accéder uniquement à pied. la localité moderne de Géfyra se trouve en face, sur le continent. Elle abrite le port et la majeure partie des infrastructures touristiques, et comptait 1 299 habitants en 2011 ; la localité côtière d'Ayia Kyriaki qui comptait 100 habitants en 2011.

|

|

Entrée ouest de la ville

Vue de la ville basse et haute de Monemvasia depuis le sud

|

|

Dans les rues de Monemvasia

L'église Sainte-Sophie domine Monemvasia

Histoire

Son nom vient de deux termes grecs, moni (μόνη) et emvasia (εμβασία), signifiant « unique chenal » ou « unique embarcadère ».

Cité de l'Empire romain d'Orient, Monemvasia fut fondée au VIe siècle par des habitants de la Laconie qui fuyaient l'invasion du pays par les Ézérites et les Mélinges, des peuples slaves venus d'Europe du Nord. Au VIIIe siècle, un hôpital y est construit : c'est un centre de lutte contre la propagation de la peste, qui promeut les principes de l'hygiène hippocratique. Au XIIe siècle, la petite ville est un actif centre commercial et maritime du thème péloponnésiaque et un important centre d'exportation du vin de Malvoisie, célèbre au Moyen Âge, dont le cépage porte le nom et qui était exporté jusqu'en Angleterre. Selon une légende populaire, George Plantagenêt, duc de Clarence, condamné à mort en 1478 pour avoir comploté contre son frère le roi Édouard IV, aurait choisi de mourir noyé dans un tonneau de ce vin.

|

|

Vue de la ville d'après une gravure de F. de Witt, Amsterdam, 1680

Le rocher de Monemvasia

Lors de l'invasion de l'Empire byzantin par les croisés, en 1204, Monemvasia est assiégée vainement par les Vénitiens. Elle reste grecque tandis que la majeure partie du Péloponnèse est prise par les Latins.

Toutefois en 1245, le prince franc de l'Achaïe, Guillaume II de Villehardouin entreprend le siège de la ville par terre et par mer, avec l'aide de 4 bateaux vénitiens et de chevaliers « francs » ; après trois années de blocus, il réduit la place par la famine. Les survivants sont dispersés dans la campagne. En 1262, pour payer sa rançon au basileus byzantin Michel VIII Paléologue, le prince latin d'Achaïe doit rendre la place ; le gouverneur impérial et commandant militaire grec Michel Cantacuzène y regroupe à nouveau les habitants et utilise dès lors Monemvasia comme point d'appui pour la reconquête du Péloponnèse sur les barons « francs », et pour la constitution du despotat grec de Morée ; elle sert aussi de port-abri pour la flotte génoise alliée aux Grecs (tandis que les Vénitiens sont les alliés des barons francs) et pour les corsaires crétois qui attaquent les navires de la principauté franque. En rétorsion, les Almogavres de l'amiral catalan Roger de Lluria pillent la cité en 1292.

En 1333, les pirates turcs d'Umur Bey pillent à leur tour la ville : c'est la première fois que les Turcs se présentent dans la région. Paul Mamonas, archonte de la ville, s'oppose (1384), à la remise de la place par le despote de Morée Théodore Ier Paléologue aux Vénitiens, puis doit, dix ans plus tard (1394) payer tribut au sultan ottoman, Bajazet.

En 1464, Monemvasia se place sous protectorat vénitien mais en 1540 l'Empire ottoman s'en empare mais la vide de ses habitants, qu'une garnison turque remplace. Plusieurs tentatives de Venise pour récupérer Monemvasia se soldent par des échecs, et c'est seulement au terme d'un siège de quatorze mois qu'elle est reprise, en 1690, en même temps que tout le Péloponnèse, au cours de la guerre de Morée. Les Turcs reprennent la ville en 1715 lors de leur reconquête du Péloponnèse. Assiégée par les Grecs pendant plusieurs mois au début de la guerre d'indépendance grecque, elle capitule début août 1821, et une population grecque s'y installe à nouveau.

Depuis 1920, le château n'est plus habité. Pendant la Première Guerre mondiale, elle subit des canonnades de navires allemands, austro-hongrois et turcs. Port stratégique bien que modeste, pendant la Seconde Guerre mondiale elle est occupée par les Italiens de juin 1941 à octobre 1943, par les Allemands d'octobre 1943 à octobre 1944, puis par les Britanniques d'octobre 1944 à octobre 1949. Dépeuplée et isolée dans les années 1950, Monemvasia se repeuple peu à peu à mesure qu'augmente l'activité touristique : nombre de bâtiments médiévaux sont restaurés, certains convertis en hôtels. La majeure partie de ses rues n'étant pas adaptée à la circulation automobile, ce sont des ânes et des tricycles qui assurent les transports et les livraisons, la ville gardant son cachet original et sa tranquillité.

|

|

L'implantation byzantine de la Ville Basse et les remparts de la Ville Haute

La place centrale de Monemvasia avec l'église byzantine Christos Elkomenos

|

|

La porte de la ville haute

Maisons typiques de Monemvasia

Monuments remarquables

Ville haute

L'église Sainte-Sophie. Elle fut établie au milieu du XIIe siècle par l'empereur Andronic Ier Comnène qui la dédia à la Panagia Hodegetria. À l'époque vénitienne, elle fut convertie en un couvent catholique. Après l'indépendance de la Grèce, elle fut dédiée à la sagesse de Dieu, d'où son appellation actuelle. Le temps et les guerres lui causèrent de sérieux dommages et elle fut restaurée au milieu du XXe siècle par Eustathios Stikas.

Ville basse

- L'église Christos Elkomenos, ou Christ-aux-Liens, dans la ville basse avec son campanile datant du XVIIe siècle.

- L'église Ágios Nikólaos, ou église Saint-Nicolas, consacrée en 1703.

- L'église Panaghia Chrisaffitisa, construite à l'époque ottomane.

- L'église Panaghia Myrtidiotissa du XVIIe siècle.

- L'église Saint-Antoine-et-Saint-Dimitri du XVIIe siècle.

- La mosquée datant du XVIe siècle, qui abrite la collection archéologique de la ville depuis 1999.

|

|

L'église Sainte-Sophie

L'église Panaghia Myrtidiotissa

|

|

La mosquée

La collection archéologique

Collection archéologique

La collection archéologique de Monemvasia a été inaugurée en juillet 1999 et se trouve dans l'ancienne mosquée ottomane de la place Elkomenos. Elle comprend des pièces issues des fouilles et des restaurations menées à Monemvasia. Les expositions sont présentées dans une salle de 60 mètres carrés sous coupole, située au rez-de-chaussée du bâtiment, séparée de l'entrée par un mur. Le sol d'origine était recouvert de carreaux de céramique pour le protéger. La plupart des pièces exposées sont des sculptures architecturales des périodes paléochrétienne, byzantine et post-byzantine, ainsi que des objets en céramique d'usage quotidien. On y trouve également quelques pièces de monnaie, lampes et objets en verre. Parmi les sculptures, se distinguent celles de Sainte-Sophie et l'iconostase en marbre restaurée d'une petite église de la période médio-byzantine, mise au jour sur un terrain privé près du quai. On y trouve également des armoiries de l'époque vénitienne et des bouches de citerne.

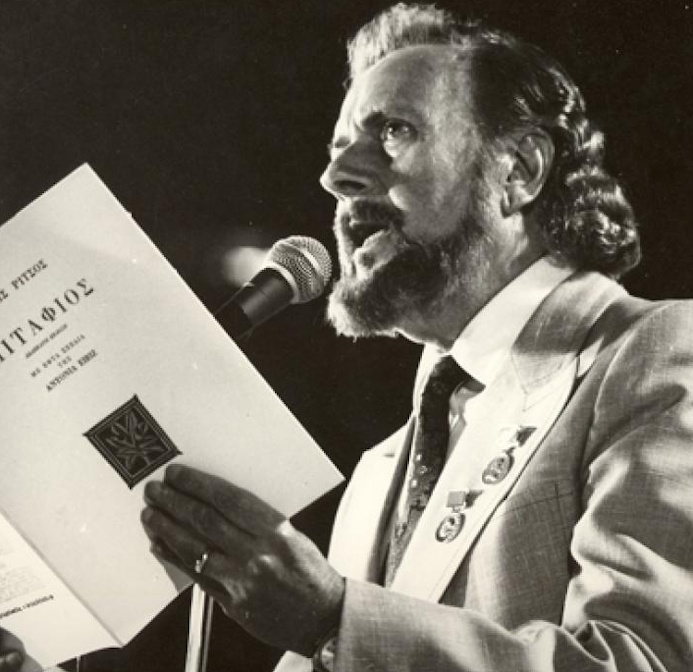

Giannis Ritsos

Monemvasia est la ville natale du poète grec Giannis Ritsos, enterré au cimetière de Monemvasia. Le gouvernement grec a décerné au site archéologique byzantin de Monemvasia le label du patrimoine européen.

|

|

Giannis Ritsos (1909–1990)

Maison natale de Giannis Ritsos à Monemvasia avec buste du poète